現代の採用市場において、企業が求める人材と出会うための道筋は多岐にわたります。その中でも、TikTokは単なるエンターテインメントプラットフォームを超え、新たな採用手法として事業の成長に欠かせない存在となりつつあります。しかし、単に流行だからという理由で動画を投稿するだけでは、期待する成果は得られません。

TikTokでの採用活動を成功させるためには、動画制作の企画から実際の応募、さらには入社に至るまでのすべてのプロセスを先に検討し、全体を俯瞰した上で運用を始めることが重要です。

なぜなら、TikTokは「企業のリアルな姿」や「働く人々の魅力」をストレートに伝えられる場だからです。求人票や企業のウェブサイトだけでは伝わらない、空気感や社員の個性を動画で表現することで、求職者の共感を呼び、事業への興味を深めてもらうことが可能になります。

特に、若年層が主要なユーザーであるTikTokでは、彼らの感性に響くようなコンテンツを通じて、潜在的な求職者と接点を持ちやすくなります。

このアプローチは、従来の採用手法を補完するだけでなく、新たな可能性を切り開きます。例えば、地方の中小企業が首都圏の優秀な人材にリーチしたり、ニッチな専門職の魅力を広く伝えたりすることができます。しかし、その効果を最大限に引き出すには、単発の動画投稿に終わらず、応募を促す明確な動線や、応募後のスムーズな対応体制を事前に築き上げることが重要です。

今回は、TikTokを活用した採用活動を成功に導くための具体的なステップを解説します。動画制作の企画から、効果的な運用、そして最終的な応募につなげるまでの全体像を明らかにし、事業の成長を支えるための人材を確保するための道筋を示します。

なぜ今、TikTokが採用活動に求められるのか

従来の採用手法が限界を迎えつつある現代において、TikTokは企業が求める人材と出会うための新たな扉を開きます。その最大の理由は、若年層の多くが日常的に利用するプラットフォームであり、企業側が主体的にアプローチしなくても、自然な形でブランドの認知や興味を広げられる点にあります。

求職者は、企業が発信する情報だけでなく、そこで働く人々のリアルな姿や、日々の業務の様子を動画を通して目にすることで、その事業に対する理解を深めることができます。

従来の求人サイトや企業のホームページは、どうしても形式的な情報に偏りがちです。しかしTikTokでは、社員が楽しそうに働く様子や、職場の和やかな雰囲気を短い動画で伝えることができます。

これにより、求職者は「この企業で働く自分」を具体的にイメージしやすくなり、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

また、TikTokは単なる情報伝達のツールではありません。動画へのコメントやシェアを通じて、企業とユーザーの間で双方向のコミュニケーションが生まれます。これにより、企業は潜在的な求職者と直接対話し、彼らの疑問や不安を解消する機会を得られます。このエンゲージメントの深さが、最終的な応募意欲を高める重要な要素となります。

採用成功のための全体像:TikTok運用を始める前に整えるべきこと

TikTokを活用した採用活動を単なる一過性のブームで終わらせないためには、運用を始める前に、事業全体の採用戦略の中にTikTokをどのように位置づけるかを明確にする必要があります。動画を制作・投稿する以前に、強固な土台を築くことが、採用成功への重要な鍵となります。まず、自社の採用における根本的な課題を洗い出し、どのような人材を、なぜ採用したいのかを具体的に定義します。漠然と「若手が欲しい」と考えるのではなく、具体的なペルソナを設定することで彼らに響く動画コンテンツの方向性が見えてきます。

また、TikTokで興味を持った求職者が、スムーズに応募できる仕組みを整えることも重要です。

TikTokで多くの応募者を集めることができたとしても、受け入れる側の体制が整っていなければ、その効果は半減します。動画で描いた「働く魅力」が実態と乖離しないよう、現場社員との連携を密にし、面接や内定者への対応に協力してもらう体制を築く必要があります。

採用課題の明確化とターゲット人材の具体化

まず、自社の採用における根本的な課題は何かを洗い出します。「応募者が集まらない」のか、「特定の職種の人材が採用できない」のか、「内定辞退が多い」のか。その上で、どのような人材を、なぜ採用したいのかを具体的に定義します。

漠然と「若手が欲しい」と考えるのではなく、「当社の新規事業を牽引できる、特定のスキルを持つ20代後半のエンジニア」といった具体的なペルソナを設定することで、彼らに響く動画コンテンツの方向性が見えてきます。

応募から入社までのプロセス設計

TikTokで興味を持った求職者がスムーズに応募できる仕組みを整えることも重要です。TikTokのプロフィール欄から直接アクセスできる採用特設サイトや、手軽に登録できるLINE公式アカウントなど、応募への動線を複数用意しておくことで求職者の離脱を防ぎます。また、応募後の面接プロセスや、内定者へのフォローアップ体制も事前に決めておくことで、TikTokで築いたエンゲージメントを実際の採用につなげることができます。

受け入れ体制の構築

TikTokで多くの応募者を集めることができたとしても、受け入れる側の体制が整っていなければ、その効果は半減してしまいます。動画で描いた「働く魅力」が実態と乖離しないよう、現場社員との連携を密にし、面接や内定者への対応に協力してもらう体制を築く必要があります。

また、入社後の教育・研修プランを事前に計画しておくことで、入職者の早期離職を防ぎ、長期的な人材確保につなげることができます。

TikTok動画運用の体制づくりと役割分担

TikTokでの採用活動を本格的に進めるには、属人的な運用に頼らず、組織的な体制を構築することが重要です。このプロセスは、誰が、何を、どのように担当するのかを明確にすることから始まります。

まず、TikTok運用の中心となる担当者を選定し、もし社内に適任者がいない場合は、外部の専門家や事業会社と連携することも選択肢となります。

TikTok運用の目標を明確に設定し、それを達成するための指標(KPI)を定め設定することが重要です。これらの指標を定期的にモニタリングし、動画の企画や投稿頻度を改善していくことで、より効果的な運用が可能になります。

担当者選定とスキルセット

まず、TikTok運用の中心となる担当者を選定します。その担当者は、単に動画を投稿するだけでなく、企画力、撮影・編集スキル、そして何よりも求職者とのコミュニケーションを円滑に行うコミュニティマネジメント能力が求められます。もし社内に適任者がいない場合は、外部の専門家や事業会社と連携することも選択肢となります。

社内外の連携体制

TikTokは企業の「顔」となる情報を発信する媒体です。そのため、人事部門だけでなく、現場の社員、経営陣、そして必要に応じて外部の事業会社との連携が不可欠です。現場の社員はコンテンツのアイデア出しや出演に協力してもらい、人事部門は応募者の対応を担当します。経営陣は、発信するメッセージの方向性を承認し、企業文化を体現するコンテンツ制作を後押しします。

運用のゴールとKPI設定

TikTok運用の目標を明確に設定し、それを達成するための指標(KPI)を定めます。例えば、「フォロワー数を〇〇人増やす」「動画の平均再生回数を〇〇回にする」といった中間指標に加え、「TikTok経由の応募者数を〇〇人にする」といった最終的な事業目標に直結する指標を設定することが重要です。これらの指標を定期的にモニタリングし、動画の企画や投稿頻度を改善していくことで、より効果的な運用が可能になります。

企画段階:求職者の心を掴むコンテンツの生み出し方

TikTokで多くの求職者に響く動画を制作するには、彼らが「知りたい」と思う情報や、「共感できる」と思えるようなコンテンツを企画することが大切です。成功している企業の採用動画には、親近感や不安解消などの共通項があり、応募へのハードルを下げる工夫がされています。

社内で「TikTokでどんなことを伝えたいか?」を話し合ったり、企画のワークショップを開催したりすることで、現場ならではのユニークなアイデアが生まれます。社員が自ら出演し、自分たちの言葉で語ることで、動画の説得力は格段に増します。

また、TikTok運用には、不用意な発言や不適切な表現による炎上リスクが常に伴います。これを避けるための工夫や万が一炎上してしまった場合の対応策も、事前に検討しておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。

TikTokにおける採用動画の成功パターン

成功している企業の採用動画には、いくつかの共通点が見られます。例えば、企業の日常を切り取った動画は、オフィスの雰囲気や社員の様子が伝わりやすく、親近感を生みます。また、社員インタビュー形式の動画は、具体的な仕事内容ややりがいを伝える上で効果的です。Q&A形式の動画は、求職者が抱くであろう疑問に直接答えることで不安を解消し、応募へのハードルを下げます。

コンテンツのアイデア出し

魅力的なコンテンツを生み出すためには、人事担当者だけでなく、現場の社員を巻き込むことが重要です。部署ごとの朝礼やランチミーティングで「TikTokでどんなことを伝えたいか?」を話し合ったり、企画のワークショップを開催したりすることで、現場ならではのユニークなアイデアが生まれます。社員が自ら出演し、自分たちの言葉で語ることで、動画の説得力は格段に増します。

炎上リスクと対策

TikTok運用には、不用意な発言や不適切な表現による炎上リスクが常に伴います。これを避けるためには、発信する情報のコンプライアンスを事前に確認し、特定の個人や組織を傷つけるような表現は避けるべきです。また、動画を投稿する前に、複数の関係者で内容をチェックする体制を整えることも重要です。万が一炎上してしまった場合の対応策(謝罪文の準備など)も、事前に検討しておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。

制作と投稿:高品質な動画を継続的に生み出すための実践

TikTokで採用を成功させるには、単に動画を投稿するだけでなく、クオリティの高いコンテンツを継続的に提供することが欠かせません。この段階では、動画の魅力を最大限に引き出すための実践的なテクニックが求められます。

ターゲットとする求職者層がTikTokを最も利用している時間帯を分析し、その時間に合わせて投稿することで、より多くの人に動画を見てもらえる可能性が高まります。継続的に投稿することで、フォロワーとのエンゲージメントを保ち、アカウントの成長を促します。

動画制作のワークフロー

動画制作は、企画、撮影、編集、効果音・BGM選定という明確な流れに沿って進めます。まず、企画段階で決めたアイデアを具体的にどう見せるかを考え、絵コンテを作成します。

次に、絵コンテに沿って撮影を進めますが、この際、社員の自然な表情や動きを引き出すことが重要です。編集では、動画のテンポを調整し、テロップやエフェクトを効果的に使って情報を分かりやすく伝えます。最後に、動画の雰囲気に合ったBGMや効果音を選ぶことで、視聴者の没入感を高めます。TikTokのトレンドに合わせて、流行の音源を取り入れるのも良いでしょう。

必要な機材とツール

必ずしも高価な機材を揃える必要はありません。多くの場合、高画質のスマートフォンがあれば十分に高品質な動画を撮影できます。より安定した映像を撮りたい場合は、三脚やジンバル(手ブレ補正機材)を用意すると良いでしょう。編集には、TikTokアプリ内蔵の機能も便利ですが、より高度な編集をしたい場合は、CapCutやVLLOなどのスマートフォンアプリや、PC向けの編集ソフトを活用するのがおすすめです。

投稿時間と頻度の最適化

TikTokのアルゴリズムは、投稿の頻度と時間も重視します。ターゲットとする求職者層がTikTokを最も利用している時間帯を分析し、その時間に合わせて投稿することで、より多くの人に動画を見てもらえる可能性が高まります。

例えば、学生や若手社会人がターゲットなら、通勤・通学時間やランチタイム、夜の時間帯などが効果的です。

また、継続的に投稿することで、フォロワーとのエンゲージメントを保ち、アカウントの成長を促します。

広告活用と効果測定:より多くの求職者にリーチするために

制作した動画をより多くの潜在的な求職者に届けるためには、TikTok広告の活用が効果的です。また、投稿後の効果を測定し、次の施策に活かすことも重要です。TikTok広告には、フィード内に自然な形で表示されるインフィード広告やアプリ起動時に表示されるブランドテイクオーバーなど、いくつかの種類があり広告を運用する際は、目的と予算を明確にすることが大切です。

まずは少額から始め、どの動画が、どのようなターゲットに最も効果的かを見極めます。段階的な戦略を立てるのがおすすめです。投稿した動画の成果は、TikTokアナリティクスで確認できるため定期的に分析することで、今後の動画制作や採用戦略をより精度の高いものにすることができます。

TikTok広告の種類と特徴

TikTok広告には、フィード内に自然な形で表示されるインフィード広告や、アプリ起動時に表示されるブランドテイクオーバーなど、いくつかの種類があります。インフィード広告は、他の動画と変わらない形式で表示されるため、視聴者に受け入れられやすいという特徴があります。また、詳細なターゲティング設定が可能なので、年齢や興味関心に基づいて、特定の層に絞って広告を配信することができます。

広告予算の考え方と配分

広告を運用する際は、目的と予算を明確にすることが大切です。まずは少額から始め、どの動画が、どのようなターゲットに最も効果的かを見極めます。初期の段階では、再生数やフォロワー数を増やすことを目的に広告を使い、アカウントがある程度成長してから、より応募に直結するようなコンテンツに広告費を投じるなど、段階的な戦略を立てるのがおすすめです。

TikTokアナリティクスを活用した効果測定

投稿した動画の成果は、TikTokアナリティクスで確認できます。動画の再生回数、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア)、プロフィールへの遷移数、フォロワーの増加数などを定期的に分析しましょう。どの動画が視聴者の興味を引いたのか、どのようなコンテンツが応募につながりやすいのかを把握することで、今後の動画制作や採用戦略をより精度の高いものにできます。

実際の応募につなげるための導線設計

TikTokで企業の魅力が伝わっても、実際の応募に至らなければ採用活動の成功とは言えません。

まずは、プロフィール欄の充実が重要であり企業の魅力や求める人物像を簡潔に示し、採用特設サイトや求人情報へのリンクを必ず設置しましょう。次に、動画の最後やコメント欄で「詳細はプロフィールから」といった明確なCTA(行動喚起)を促すことで、求職者を次のステップへと誘導します。

さらに、TikTokライブは、リアルタイムで視聴者と交流できる強力なツールです。質疑応答や会社の雰囲気を直接伝えることで、求職者の疑問や不安を解消し、応募意欲を高めることができます。

TikTokを最大限に活用し、求職者との信頼関係を築くことで、応募というゴールへ結びつけましょう。

プロフィールページの活用

TikTokのプロフィールページは、企業の顔であり、求職者を次のステップへと誘導する重要な場所です。採用特設サイトや、求人情報が掲載されている企業のウェブサイトへのリンクを必ず設定しましょう。また、プロフィール欄には、企業がどんな人材を求めているのか、何に力を入れているのかを簡潔に記載することで、求職者の興味をさらに引きつけます。

動画内でのCTA(Call to Action)

動画の最後や、コメント欄に**「詳しくはプロフィールリンクから」「採用情報はこちら」といったCTA**(行動喚起)を挿入することで、求職者に応募を促します。単に動画を見るだけでなく、次の行動を起こしてもらうための明確な指示を出すことが大切です。

TikTokライブ配信の活用

TikTokライブは、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取れる強力なツールです。ライブ配信中に会社の雰囲気を伝えたり、質疑応答の時間を設けたりすることで、求職者の疑問や不安をその場で解消できます。また、普段の動画では見られない社員の素の表情や、企業のありのままの姿を伝えることで、信頼感を高め、応募への強い動機付けにつながります。

事例に学ぶ:TikTok採用を成功させた企業の共通点

TikTok採用で成果を上げている企業には、いくつかの共通した特徴があります。成功事例から学び、自社の戦略に取り入れることで、より効果的な運用が実現できます。

成功企業は、自社の強みや社内の雰囲気を動画でユーモラスに表現したり、専門的な業務を分かりやすく解説したりするなど、企業の個性をリアルに伝えることに注力しています。

一方、失敗事例は、一方的な情報発信に終始し、形式ばった堅苦しい内容や、流行に合わせただけの薄い内容に陥りがちです。

TikTokでは「人間らしさ」や「リアルさ」が重視されるため、視聴者との積極的なコミュニケーションも不可欠。コメントへの返信を怠るとエンゲージメントが低下し成果に繋がりません。

効果的な運用には、親しみやすく、質の高いコンテンツと双方向のコミュニケーションが不可欠と言えるでしょう。

成功事例の分析

成功している企業の多くは、自社の強みや文化を明確に言語化し、それを動画で分かりやすく表現しています。例えば、社員同士の仲が良いことを伝えるために、チームで楽しそうに働く様子をコミカルに描いたり、業務の専門性の高さを分かりやすいアニメーションで解説したりしています。彼らは、単に求人情報を羅列するのではなく、視聴者にとって「見ていて楽しい」「役立つ」と感じるようなコンテンツを意識的に制作しています。

失敗事例から学ぶ

一方で、失敗事例には共通して、企業の一方的な情報発信に終始しているケースが多く見られます。求人情報サイトに載っているような堅苦しい内容をそのまま動画にしたり、流行に乗るためだけに本質と関係ない動画を投稿したりすると、視聴者は興味を失ってしまいます。TikTokでは、企業の「人間らしさ」や「リアルさ」が求められるため、形式的なコンテンツは受け入れられにくいのです。また、コメントへの返信を怠るなど、コミュニケーションを軽視しているケースも、エンゲージメント低下の原因となります。

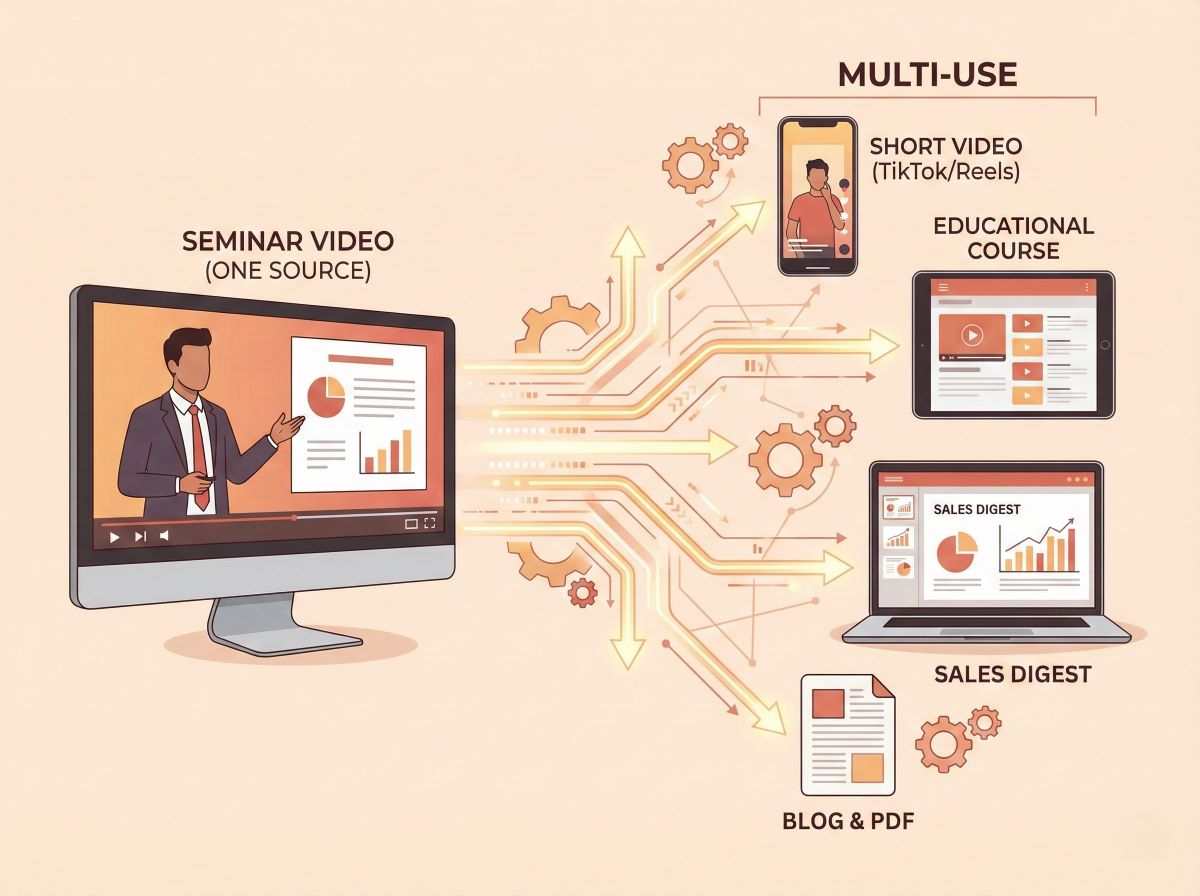

費用対効果の最大化:投資に見合う成果を出すために

TikTokでの採用活動を本格的に進める上で、費用は重要な検討事項です。単にコストをかけるだけでなく、その投資が最大限の成果を生むように戦略を立てることが求められます。

TikTok採用の費用は、内製か外部委託かで大きく変わります。

内製は、人件費が主なコスト。社内メンバーが企画から運用まで行うため、自社の文化や雰囲気をリアルに伝えられる利点があります。

一方、外部委託は、コンサルティング料や制作費がかかります。プロのノウハウを活用できるため、短期間で質の高いコンテンツを制作し、効率的に成果を出せる点が魅力です。

費用は、広告費、人件費、制作費、コンサルティング費などで構成されます。自社のリソースや目的に合わせて最適な方法を選ぶことが、費用対効果を最大化するための鍵となります。

計画的に費用を検討し、TikTok採用を成功させましょう。

内製と外注のコスト比較

社内でTikTok運用を完結させる内製の場合、動画制作や運用にかかる費用は、主に人件費となります。企画、撮影、編集、投稿、効果測定までを一人の担当者が担うか、複数の担当者で役割分担するかによっても工数は変動します。この選択の利点は、自社の文化や雰囲気を最も深く理解した担当者がコンテンツを作るため、求職者に対してよりリアルなメッセージを届けられる点にあります。一方で、担当者のスキルや時間的リソースが限られていると、継続的な運用が難しくなるリスクも伴います。

一方、外部の事業会社に依頼する場合は、コンサルティング費用や動画制作費用が発生します。この選択の利点は、プロのノウハウを活用できるため、より効率的かつ高品質なコンテンツを制作でき、短期間で成果を出しやすい点にあります。また、トレンドの分析やデータに基づいた戦略立案など、専門的な知見を活用することで、内製では難しい高度な運用も可能になります。

具体的な費用内訳

TikTok採用にかかる費用は、主に以下の要素で構成されます。

- 広告費: ターゲット層にリーチを広げるための最も直接的な投資です。予算は目的や期間によって柔軟に設定できます。

- 人件費: 内製の場合、企画・制作・運用に携わる社員の人件費が中心となります。

- 制作費: 動画の撮影や編集を外部に依頼する場合に発生します。動画の本数やクオリティによって費用は変動します。

- コンサルティング費: 専門の事業会社に戦略立案や運用代行を依頼する場合に発生します。

これらの費用を比較検討し、自社のリソースや目的に合った最適なプランを選ぶことが、費用対効果を最大化するための第一歩です。

TikTok採用活動を成功に導くためのポイント

TikTokを活用した採用活動は、単なる動画投稿で完結するものではありません。事業全体の採用戦略の一部として、長期的な視点と体系的なアプローチが不可欠です。

解説した内容を踏まえ、最後に重要なポイントをまとめます。

TikTokは、あくまでこの採用戦略を実行するためのツールに過ぎません。発信するコンテンツに一貫性を持たせ、企業の**「リアルな魅力」や「ビジョン」を誠実に伝えることで、求職者との共感を生み、自社に本当にマッチする人材と出会うきっかけを作ります。

また、TikTokのアルゴリズムやトレンドは常に変化します。そのため、運用効果を継続的に測定し、改善サイクルを回し続けることが成功の

全体像から考えることの重要性

TikTok動画の運用を始める前に、どのような人材を、なぜ採用したいのか、そして応募から入社までのプロセスをどう設計するかという全体像を明確にすることが最も重要です。

この全体像があるからこそ、TikTokで発信するコンテンツの方向性が定まり、一貫性のあるメッセージを求職者に届けられます。TikTokはあくまでも、この大きな採用戦略の一部を担うツールに過ぎません。

継続的な運用と改善サイクル

TikTokのアルゴリズムは常に変化し、ユーザーの興味も移り変わります。そのため、一度成功したからといって同じ手法を続けるのではなく、常に効果測定を行い、改善サイクルを回し続けることが成功への道です。

再生回数やエンゲージメントといったデータから、どのようなコンテンツが響くのかを分析し、次の動画制作に活かすことで、アカウントは継続的に成長します。

TikTokを単なるツールではなく、企業文化を伝える媒体と捉える

TikTokは、求人情報を掲載するだけの場所ではありません。それは、企業の雰囲気や、そこで働く人々の価値観、そして事業が目指すビジョンを、求職者と共有するための媒体です。企業の「リアル」な姿を誠実に、そして魅力的に伝えることで、共感を生み、事業の成長に欠かせない本質的な部分でマッチする人材との出会いを創出します。

TikTok採用の成功は、動画の技術や広告の予算だけでなく、いかに自社の企業文化を深く理解し、それを動画で表現できるかにかかっています。