会社紹介動画は、テキスト文章や画像だけでは伝えきれない企業の魅力や雰囲気を、映像と音声を通して具体的に伝えることができるため中小企業のWeb集客やイメージ構築にとって非常に良いツールとなり得ます。しかし、単に動画を制作しただけでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。

会社紹介動画とは、企業の理念や強み、事業内容、職場の雰囲気、人材像などを視覚と音声を通じて伝える映像コンテンツです。文字や静止画では伝わりにくい臨場感や信頼感を醸成できる点で、企業理解を深めてもらう手段として極めて有効です。

特に採用活動においては効果的で、企業のカルチャーや社風を直感的に伝えることができるため、求職者の応募意欲に直結します。営業や集客目的でも、代表者の思い、現場の動き、製品の特長などを映像で伝えることで、閲覧者に説得力ある印象を与えることが可能となります。

中小企業が会社紹介動画をうまく活用する方法は、単に映像コンテンツを制作するだけでは完結しません。むしろ、動画はあくまで入口であり、集客や採用、ブランディングといったマーケティング上の目的に対して、どのように機能させていくかが成否を分ける要素となります。

特に中小企業にとっては、大企業のように大量の広告費や人的リソースを割けるわけではないため、動画1本ごとの運用方針や配信チャネルの選定が、ROIを大きく左右する傾向があります。

どれだけ質の高い動画を制作しても、それを視聴してもらえなければ意味がありません。実際に多くの企業が、「動画を制作したが再生回数が伸びない」「SNSに載せたが反響がない」「ホームページに埋め込んだが離脱率が下がらない」といった課題を抱えています。

こうした事態は、制作物そのものよりも、活用戦略の不在や運用設計の甘さに原因があることがほとんどです。つまり、動画は単体で完結するプロモーションツールではなく、他のマーケティング施策と連動させてこそ効果を発揮します。

会社紹介動画を活用することによって得られる具体的なメリット

まず、会社紹介動画が中小企業にもたらす具体的なメリットとしては、認知獲得と信頼構築を効率的に両立できる点にあります。

たとえば、創業者のストーリーや業界内での実績、製品の特徴を動画として整理することで、自社の強みを一貫したトーンで訴求できます。

特に、BtoB領域では製品やサービスが複雑な場合も多く、営業担当者による口頭説明だけでは伝えきれない部分を動画で可視化することで補完することができます。製造業や専門サービス業など、現場の技術力や職人性が評価基準となる業種では、現場の映像や作業工程を見せることで安心感と説得力を提供できます。

また、採用面においては、テキストでは伝えきれない「空気感」や「人間性」を感じてもらえる点が大きな強みです。

オフィスの雰囲気、社員同士の関係性、日常の業務風景などを映像で紹介することで、応募者との心理的距離を縮められます。とくに若年層の求職者にとっては、社風や働く人の価値観が重要な判断材料になるため、動画によって定性的な情報を提供することで、ミスマッチを防ぎつつエントリー率の向上につなげることが可能になります。

視覚的に分かりやすい情報伝達

複雑な事業内容や製品の特長も、動画であれば視覚的に分かりやすく伝えることができます。文字を読むよりも短時間で多くの情報を吸収できるため、視聴者の理解度を高めます。

感情に訴えかける表現力

企業の文化、働く人々の情熱、製品へのこだわりなど、数字や文字だけでは表現しきれない「想い」を、映像やBGM、ナレーションを通じて感情豊かに伝えることができます。これにより、視聴者との間に共感や信頼関係が生まれやすくなります。

ブランドイメージの向上

プロフェッショナルな動画は、企業の信頼性や先進性を高め、ブランドイメージの向上に貢献します。中小企業であっても、質の高い動画を持つことで、大企業にも引けを取らない印象を与えることが可能です。

記憶に残りやすい: 人は文字情報よりも視覚情報の方が記憶に残りやすいと言われています。一度見た動画は、企業の印象として深く刻み込まれ、サービスや製品を検討する際に思い出してもらいやすくなります。

採用活動の強化

会社の雰囲気や社員の働きぶりを動画で伝えることで、求職者は入社後のイメージを具体的に掴みやすくなります。これにより、企業文化に合った人材の獲得に繋がりやすくなります。

営業・商談での効果的なツール

営業の際に、口頭説明では伝わりにくい情報を動画で補完することで、より説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。商談の初期段階で企業の概要を把握してもらう際にも有効です。

多様なプラットフォームでの活用: ホームページだけでなく、YouTube、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)などのSNS、さらには展示会やセミナーなど、様々な場所で活用できる汎用性の高さも魅力です。

会社紹介動画活用の注意点

メリットが多い一方で、動画活用には注意すべき点もあります。これらを理解し、対策を講じることで、失敗を避けることができます。

目的を明確にする: 「何のために動画を作るのか」という目的が曖昧だと、メッセージがブレてしまい、誰に何を伝えたいのかが不明瞭な動画になってしまいます。採用向けなのか、顧客獲得向けなのか、ブランドイメージ向上なのか、事前に具体的に設定しましょう。

中小企業が会社紹介動画を導入する際に陥りやすい失敗の一つは、「動画を制作したことで目的は達成された」と誤認してしまう点です。

動画制作はあくまでスタートであり、その後の運用によって初めて成果が生まれます。たとえば、採用強化を目的として作成した動画があっても、それを求人媒体に埋め込まなかったり、採用ページに配置しなかったりすると、十分な視聴数を得ることができず、意図した効果が出ません。

また、「再生回数を上げたいからとにかくYouTubeにアップする」という単純な発想も結果につながりにくい傾向があります。

YouTubeは確かに国内最大の動画プラットフォームですが、競合も多く検索導線やチャンネル設計を考慮しなければ、アップロードしても視聴されないことが多々あります。タイトル設計、サムネイルの戦略性、タグの適切な活用、チャンネル全体のブランド統一など、プラットフォームに適した「動画マーケティング設計」が重要になります。

動画の尺や構成、音声や字幕について

伝えたい情報が多いからといって、動画が長すぎると途中で視聴者に飽きられてしまいます。動画の尺や構成についても注意が必要です。

ホームページでの利用であれば1〜3分程度、SNSであれば30秒〜1分程度が目安です。

短時間で要点をまとめ、続きは別のコンテンツへ誘導するなど、工夫が必要です。

さらに、企業紹介動画は、長くても2〜3分以内に収めるのが望ましく、ダラダラと企業説明を続ける構成では視聴離脱を招きます。

最初の5秒で惹きつける要素(フック)を入れ、メッセージを絞り込む構成が求められます。

いわゆる「プロモーションビデオ」として盛り込みたい内容が多くなりがちですが、情報過多な動画は視聴者に何も伝わらない結果になりやすいため、ストーリーボードの設計段階でしっかりと目的とターゲットを明確にすることが大切です。

音声や字幕の扱いも重要です。オフィスや公共の場など、音声なしで再生されるケースが非常に多いため、視覚情報だけで内容が把握できるように「動画字幕」は必須となります。

また、外国人応募者や多言語対応を意識する場合は、多言語字幕やナレーションの用意も検討しましょう。

特にグローバルな製造業や観光関連業では、このような言語的なアクセシビリティが動画の成果に大きな影響を与えます。

ターゲットを意識する

誰に向けて動画を発信するのかを明確にすることで、コンテンツの内容、トーン&マナー、長さなどが決まります。

ターゲットに響くような表現を心がけることが重要です。

品質へのこだわり

画質、音質、編集など、動画の品質は企業のイメージに直接影響を与えます。

低品質な動画は、かえって企業の評価を下げる可能性があります。

プロの制作会社に依頼するか、プロ機材とスキルを持った担当者が制作にあたることを推奨します。

定期的な更新

企業の状況は常に変化します。古い情報のままの動画を使い続けると、かえって信頼を損ねる可能性があります。事業内容の変更や新サービスの開始など、必要に応じて動画の内容を見直したり、新しい動画を制作したりする計画を立てましょう。

一方的な情報発信にならないこと: 企業が伝えたい情報だけを羅列するのではなく、視聴者にとって「どんなメリットがあるのか」という視点を取り入れることが重要です。

問題提起から始まり、その解決策として自社の製品やサービスを紹介する構成なども効果的です。

制作費用と効果のバランス: 制作費用は安くありません。費用対効果を最大化するために、単に動画を作るだけでなく、その後の活用戦略まで含めて検討することが重要です。

パフォーマンスを最大化するためのホームページやSNSでの活用法

動画を制作しただけでは、その効果は限定的です。制作した動画を最大限に活かすためには、戦略的な活用法が不可欠です。ここでは、ホームページとSNSに焦点を当てて具体的な活用法をご紹介します。

会社紹介動画を制作したあと、それをどこにどう配置するかは、想像以上に集客効果や採用効果に影響を与えます。

特に中小企業にとっては、ホームページが最もコントロール可能かつ情報の中心となるため、動画を効果的に機能させるにはページ構造や導線設計を戦略的に組み立てる必要があります。

「動画再生後の行動導線」の設計

動画の位置とともに「再生後の行動導線」も設計する必要があります。視聴者が動画を見終わったあと、どこに進めばいいのかを明確に示さなければ、離脱される確率が高まります。たとえば、「動画視聴後に応募フォームに自然に遷移できるボタンを配置する」「サービス紹介動画の下に資料請求へのリンクを設ける」といった工夫によって、動画から次のステップへの誘導を促すことが可能です。

さらに、動画を見た人の動きを可視化するために、Googleアナリティクスやヒートマップ分析ツールを活用して、視聴位置・滞在時間・クリックポイントなどを計測すると、次回以降の動画改善にも活かすことができます。どのページに設置した動画が何秒見られているのか、どのデバイスで見られているか、どのタイミングで離脱されているかといった情報は、動画マーケティングのPDCAではなく、戦略的な調整ループの材料となります。

ホームページでの活用法

ホームページは、企業の顔となる重要なプラットフォームです。ここに動画を効果的に配置することで、訪問者のエンゲージメントを高め、深い理解を促すことができます。

まず、動画をトップページに掲載する場合についてです。動画をファーストビューに組み込むことは強いインパクトを与える手段ですが、注意点としては自動再生や重たいファイル形式によるページ表示速度の低下が挙げられます。

ユーザー体験を損ねないよう、軽量で高速な再生が可能な形式に変換したうえで、YouTubeやVimeoの埋め込みではなく、自社サーバー経由でのHTML5形式による再生も視野に入れるとよいでしょう。

また、動画の掲載位置が「ただの飾り」にならないように、周辺に配置するテキストコンテンツとの連動が求められます。

たとえば、「私たちの会社について」という見出しの直下に動画を設置し、その下に動画の補足解説文を掲載することで、SEO効果も保ちながら視覚とテキストの両面から訴求が可能になります。動画だけで企業の魅力を伝えるのではなく、ユーザーが深堀りしたくなるような動線を作ることが鍵です。

トップページへの配置

ホームページのトップページは、訪問者が最初に目にする場所です。ここに会社紹介動画を大きく表示することで、訪問者の目を引き、企業の世界観をすぐに伝えることができます。特に、自動再生設定(ただし音はオフで)にすることで、視覚的なインパクトを与えることができます。

「会社概要」「採用情報」ページへの配置

会社の歴史、理念、ビジョンなどを深く知ってもらいたい場合は、「会社概要」や「企業情報」のページに詳細な会社紹介動画を配置します。また、採用活動においては、「採用情報」ページに職場風景や社員インタビューの動画を配置することで、求職者に具体的な働くイメージを持ってもらい、応募への意欲を高めることができます。

採用ページでの活用も極めて重要です。応募者が最も興味を持つのは「どんな人が働いていて、どんな雰囲気なのか」という点です。単なる業務紹介や社長メッセージだけでなく、社員インタビュー形式や現場の風景を組み込んだ動画を掲載することで、文字情報では伝わりにくいリアルな社風や空気感を伝えることができます。こうした動画は、採用ページの中でも「社員の声」や「一日の流れ」といったコンテンツの中に埋め込むと効果的です。

製品・サービス紹介ページへの活用

特定の製品やサービスの特徴を分かりやすく伝えるために、それぞれの紹介ページに説明動画を組み込みます。文字や静止画では伝えきれない機能や使い方、利用シーンなどを動画で表現することで、製品への理解度を深め、購買意欲を高めることができます。

導入事例・お客様の声ページでの活用

顧客が実際に製品やサービスを利用している様子や、導入後の具体的な効果をインタビュー形式で紹介する動画は、信頼性を高める上で非常に有効です。成功事例を動画で示すことで、潜在顧客は自分たちの課題解決のイメージを具体的に持つことができます。

動画専用ギャラリーの設置

複数の動画がある場合は、動画を一覧できる「動画ギャラリー」や「ムービー」といったページを設けるのも良いでしょう。これにより、訪問者は興味のある動画を自由に選択して視聴でき、より多くの情報を得ることができます。

SEO対策を意識した埋め込み: 動画をYouTubeなどのプラットフォームにアップロードし、その埋め込みコードをホームページに貼り付けることで、Googleなどの検索エンジンからも評価されやすくなります。動画のタイトル、説明文、タグに適切なキーワードを含めることで、検索結果からの流入を増やすことができます。

SNSでの活用法

SNSは、潜在顧客との接点を広げ、動画を拡散させるための強力なチャネルです。各SNSの特性を理解し、効果的に活用することが重要です。

会社紹介動画をホームページ内に設置するだけでなく、SNS上でも効果的に拡散させることは、視認性の向上やリーチの拡大において不可欠です。ただし、各SNSプラットフォームにはアルゴリズムやユーザー特性に違いがあるため、単純に同じ動画をマルチ投稿するのではなく、メディアごとの特性に応じて最適化を施すことが重要です。

SNSへの投稿タイミングについては、ターゲットとなる閲覧者のアクティブ時間帯に合わせてスケジューリングすることが必要です。たとえば、InstagramやXであれば通勤時間帯や昼休み、20時以降の滞在時間が長く、企業アカウントでもこれらの時間帯にあわせてリールやショートを配信することで、インプレッション数を最大化できます。

YouTubeショートもアルゴリズム更新により、投稿直後の1時間での反応がレコメンドの可否を左右するため、企業活動が落ち着いた時間に予約投稿をしておく工夫も有効です。

ハッシュタグ戦略や動画のサムネイル設計

ハッシュタグ戦略や動画のサムネイル設計も工夫しましょう。

採用目的であれば「#新卒採用」「#会社見学」「#社員紹介」などターゲットが検索しやすいタグを用い、BtoB向けであれば「#製造業紹介」「#地方企業」「#現場の声」など専門性のあるタグを付与し、認知層の属性に応じた選定を行うことが求められます。

さらに動画の1カットをもとにした静止画サムネイルを設定することで、スクロール中の目に留まりやすくなり再生率の向上に寄与します。

TikTok

若年層を中心に急速にユーザーを増やしているSNSで、短尺動画でのエンゲージメントが特徴です。

トレンドの活用: TikTokで流行しているBGMやチャレンジ、エフェクトなどを取り入れ、カジュアルで親しみやすい動画を作成します。

企業の「中の人」を見せる: 社員の日常、オフィス風景、製品ができるまでの裏側など、飾らない姿を短い動画で表現することで、親近感や共感を呼びます。

教育コンテンツとしての活用: 製品の簡単な使い方、業界の豆知識、仕事のちょっとしたコツなど、役立つ情報を短い動画で分かりやすく発信します。

ユーザー参加型企画: ハッシュタグチャレンジなど、ユーザーが参加できる企画を実施し、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)の創出を促します。

広告の活用: TikTok広告を利用し、特定のターゲット層に動画を効率的に配信することで、認知度向上やリード獲得を目指します。

Instagramは、視覚的な訴求力が高いSNSです。フィード投稿、リール、ストーリーズ、IGTVなど複数の投稿形式がありますが、特に現在アルゴリズム的に優遇されているのがリールです。

リールは発見タブやハッシュタグ検索から新規層にリーチしやすく、企業紹介や採用ブランディングにも活用できます。ただし、リールは最長60秒で、冒頭3秒でユーザーの興味を引けなければ即座にスキップされてしまいます。

したがって、企業概要を羅列するのではなく、最初に強い印象を与えるビジュアルやキャッチコピーを挿入し、最後に会社の全体像や人柄が伝わる構成にする必要があります。

リール動画の活用: 流行りのBGMやエフェクトを取り入れた短尺の動画で、企業の魅力をカジュアルに伝えます。

ストーリーの活用: 日常のオフィス風景や社員の様子など、親近感を持ってもらえるようなコンテンツを投稿し、企業の裏側を見せます。

IGTV(長尺動画)の活用: 製品の詳しい紹介やインタビュー動画など、長尺のコンテンツを配信します。

ハッシュタグの戦略的利用: 関連性の高いハッシュタグを複数使用し、検索からの流入を増やします。

YouTube

YouTubeではショートと通常動画の両方の選択肢がありますが、ショートはリーチ拡大、通常動画は深い訴求に向いています。会社紹介動画のメインプラットフォームとして活用しましょう。

たとえば、ショートでは企業の「一言紹介」や「社内のワンシーン」「現場の雰囲気」など、シーン単位で切り出しを行い、視聴者の関心を引き寄せたうえで、「詳しくは概要欄から」としてホームページや本編動画に誘導するのが効果的です。

ショートは縦型で投稿し、15〜30秒程度に収めると、YouTubeのレコメンドに乗る確率も高くなります。

チャンネルの最適化: チャンネルアート、アイコン、説明文を充実させ、企業のブランドイメージに合わせます。

プレイリストの活用: 目的別に動画をまとめ(例:会社概要、製品紹介、採用情報、イベントレポートなど)、視聴者が興味のある動画を見つけやすくします。

VSEO対策

動画のタイトル、説明文、タグに適切なキーワードを盛り込み、検索からの流入を促します。

サムネイルの工夫: クリック率を高めるために、魅力的で分かりやすいサムネイルを設定します。

終了画面・カードの活用: 関連動画やホームページへのリンクを設置し、他のコンテンツへの誘導を図ります。

定期的な投稿とコミュニティとの交流: 新しい動画を定期的にアップロードし、コメントへの返信などを通じて視聴者とのコミュニケーションを図りましょう。

Facebookは地域密着型や業界内ネットワークへの訴求が強いため、採用情報やBtoB取引への導線づくりとしての活用が有効です。企業ページを通じて、ターゲット層に合わせた情報発信が可能です。

イベントの告知やレポート: 開催したイベントの様子を動画で配信し、企業の活動をアピールします。

社員紹介やインタビュー: 働く人々に焦点を当てた動画を投稿し、企業の魅力を多角的に伝えます。

Facebook広告の活用

ターゲットを細かく設定し、会社紹介動画を特定の層に効率的に届けることができます。

グループへの参加・投稿: 関連性の高い業界グループなどで動画を共有し、潜在顧客との接点を増やします。

X(旧Twitter)

X(旧Twitter)では、動画そのものよりも「投稿テキスト」に込める戦略が重要になります。動画の背景にあるストーリーや、社員の想い、現場の課題解決など、共感性の高い文章とともに投稿することで拡散力が高まります。短い動画の投稿や、YouTube動画へのリンクを貼るのに適しています。

短尺動画の活用: 会社の雰囲気が伝わるような15〜30秒程度の短い動画を投稿し、ユーザーの興味を引きます。

視覚的な訴求: タイムラインで目立つように、魅力的なキャプションやハッシュタグを添えます。

ライブ配信の活用: イベントやセミナーの様子をリアルタイムで配信し、臨場感を伝えます。

アンケートや投票機能の活用: ユーザーとのインタラクションを促し、動画への関心を高めます。

ビジネスに特化したSNSであり、採用活動や企業間の取引において強力なツールとなります。

企業文化や理念の共有: 採用候補者やビジネスパートナーに対し、企業のビジョンや働き方を動画で具体的に伝えます。

専門性の高いコンテンツ: 製品開発の裏側や技術解説など、専門的な内容の動画を投稿し、企業の専門性をアピールします。

社員によるシェア: 社員が自身のプロフィールから会社紹介動画をシェアすることで、信頼性を高め、リーチを拡大します。

効果を最大化するためのさらなる工夫

動画を制作し、各プラットフォームで活用するだけでなく、さらに効果を最大化するための工夫を凝らしましょう。

CTA(Call To Action)の明確化: 動画の最後や説明文に、「お問い合わせはこちら」「資料請求はこちら」「採用情報を見る」など、具体的な行動を促すメッセージとリンクを明確に表示しましょう。

動画分析ツールの活用

YouTubeアナリティクスや各SNSのインサイト機能を活用し、視聴回数、視聴維持率、エンゲージメント率などを定期的に分析しましょう。どの動画がよく見られているのか、どの部分で離脱が多いのかなどを把握し、今後の動画制作や活用戦略に活かします。

A/Bテストの実施

サムネイル、タイトル、動画の長さ、CTAの文言など、様々な要素をA/Bテストで検証し、最も効果的なパターンを見つけましょう。

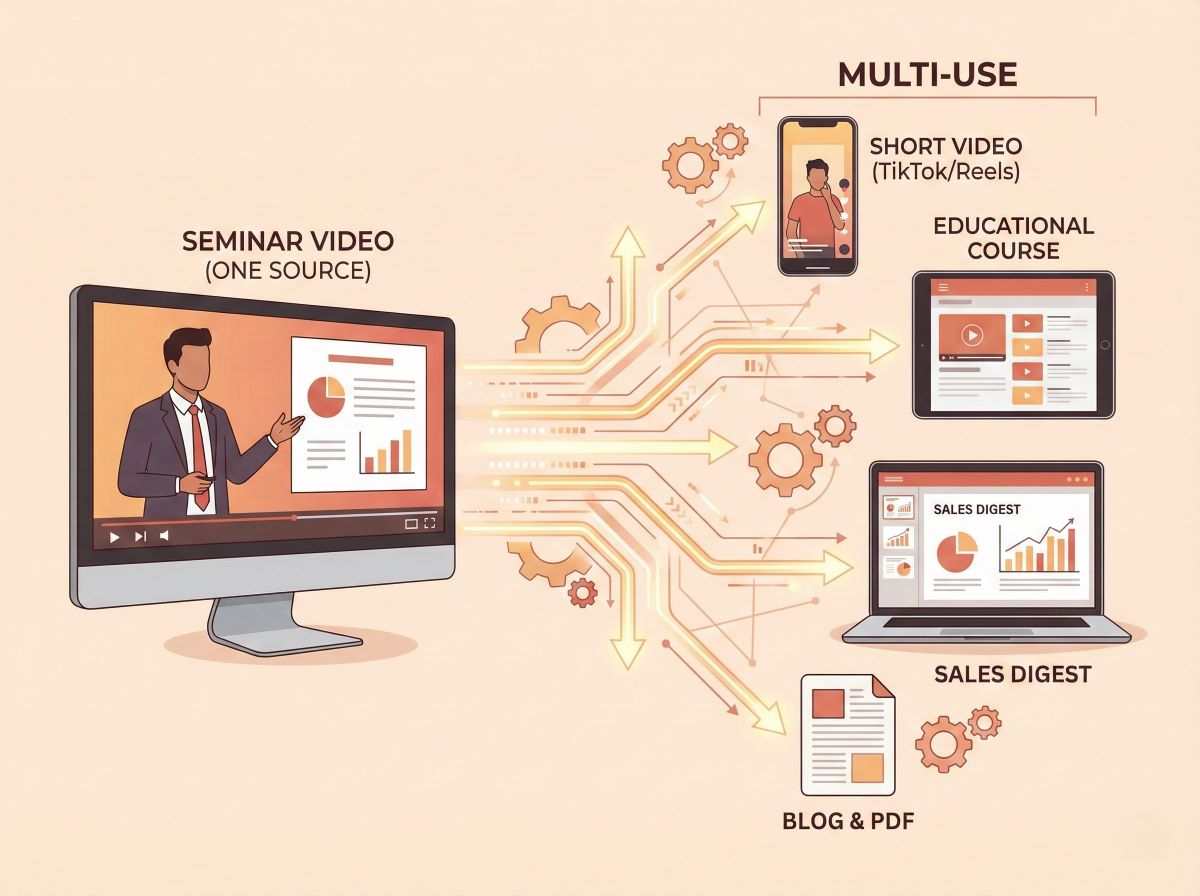

他のコンテンツとの連携

動画だけでなく、ブログ記事、ホワイトペーパー、インフォグラフィックなど、他のコンテンツと連携させることで、多角的に情報を提供し、顧客エンゲージメントを深めることができます。例えば、動画で概要を説明し、詳細はブログ記事で解説するといった連携です。

オフラインでの活用

展示会、セミナー、会社説明会、採用イベントなど、オフラインの場でも積極的に動画を活用しましょう。会場のサイネージで流したり、商談の際にタブレットで提示したりすることで、より効果的なコミュニケーションが可能です。

インフルエンサーマーケティングの検討

ターゲット層に影響力のあるインフルエンサーに動画を紹介してもらうことで、リーチを拡大し、ブランド認知度を高めることができます。

継続的な改善

動画の効果は一度制作したら終わりではありません。市場や顧客のニーズは常に変化するため、定期的に動画を見直し、改善を続けることが重要です。

中小企業にとって、会社紹介動画は、企業の魅力を最大限に引き出し、ビジネスの成長を加速させるための強力なツールとなります。動画制作段階での明確な目的設定、そして公開後の戦略的な活用がその効果を大きく左右します。

ぜひ、貴社らしい魅力を動画で表現し、効果的な活用を通じてビジネスをさらに発展させてください。