企業のホームページにおいて動画コンテンツを効果的に活用することで従来のテキスト中心のページとは異なる訴求力を持ち、訪問者の理解や信頼、エンゲージメントを飛躍的に高めることができます。

企業が自社のホームページに動画を追加し、どのようにして集客力や採用強化を実現できるかについて動画の種類や活用法、SEOやUI/UXへの影響、そして実装上の注意点に至るまで包括的に考えていこうと思います。

まず、なぜ今、動画がWeb集客や採用に有効なのかの背景について見ていきましょう。そのひとつとしてスマートフォンの普及と5G通信の拡大により、動画コンテンツへの接触機会が飛躍的に増加し消費者の情報収集手段として動画が主流となりつつある点が挙げられます。

Googleの調査でも、ユーザーの多くが動画で企業や商品、サービスについての理解を深めていることが示されており、これはBtoCのみならずBtoB領域でも同様の傾向が見られます。

インターネットの高速化、スマートフォンの普及、YouTubeやTikTokといった動画プラットフォームの浸透により、現代のユーザーは文字よりも動画で情報を得ることを好む傾向が強まっています。

特にミレニアル世代やZ世代にとって、動画は日常の情報取得手段であり、企業の情報も動画で理解したいというニーズが高まっています。こうした時代背景の中で、企業ホームページにおける動画活用は、集客や採用といった目的においても「あると良い」から「なければ届かない」存在へと変わりつつあります。

企業のホームページは、かつての「会社案内」的な静的コンテンツから脱却し、現在では集客や採用を目的とした視点で制作が進められています。

その中でも注目されているのが動画コンテンツを活用した情報発信です。

文章や画像では伝えきれない魅力を、視覚と聴覚を通してダイレクトに訴求できる動画は、訪問者の理解・共感・行動を促進する強力な手段となります。

ホームページを「動画を観る場所」として訪問者に認識してもらえるような導線設計と継続的な動画運用体制を構築することが求められます。

動画配信においても一度制作して終わりではなく、定期的な更新と改善を重ねることで、ホームページの集客力・採用力の継続的な向上に寄与してくれるはずです。

それでは企業が自社ホームページに動画を導入し、どのようにして集客力や採用力を高めていくべきか、その背景や戦略、実装面の工夫、さらには活用事例までを包括的に解説します。

企業のホームページに動画を追加する際には目的を明確化しましょう

企業のホームページに動画を追加する際には、まず目的を明確にすることが重要です。集客を目的とする場合、サービスや製品の特徴を分かりやすく伝えるプロモーション動画やデモンストレーション動画が効果的です。

一方、採用活動を強化する目的であれば、社内の雰囲気や働く人々の姿を伝えるリクルート動画、インタビュー形式の社員紹介動画などが有効となります。企業が動画を導入する際には、目的を明確にすることが最優先です。大きく分けると以下の2つの軸が存在します。

集客・販売促進のための動画

商品やサービスの特徴を分かりやすく伝えるプロモーション動画、製品の使い方を解説するHow-to動画、導入効果を伝えるユーザーインタビューなどがこれに該当します。動画によって視覚的な理解が深まり、商品の魅力を的確に伝えることで購買意欲を刺激します。

採用・人材確保のための動画

職場の雰囲気や社員の働く姿、会社のビジョンを伝えるリクルート動画や社員インタビューは、求職者の共感や信頼を得るための有力な手段です。特に若年層に向けては、リアルな職場風景を伝えることがエントリー動機に直結するケースも珍しくありません。

動画の種類と導入事例

活用目的に応じて動画の形式や尺、構成は大きく変わります。

代表的なタイプとそれぞれの具体的な使い方を見ていきましょう。

商品紹介・サービス紹介動画

製品の機能・特長を視覚で説明できるため、複雑なBtoB製品やITサービスにも適しています。

たとえば、製造業では加工技術の工程を紹介することで信頼感を高めたり、IT業界ではSaaSサービスの使い方を操作画面付きで説明したりと、視覚情報による理解促進が大きな武器となります。

お客様の声・導入事例

実際のユーザーの声をインタビュー形式で収録することで、信憑性と安心感を生み出します。建設業やリフォーム業などでは、施工前後のビフォーアフター映像と合わせて導入することで、非常に効果的な訴求が可能です。

社員インタビュー・企業文化紹介

採用を強化したい企業にとっては、職場のリアルな雰囲気や社員の人柄を伝えるコンテンツが求職者にとって大きな判断材料になります。介護・医療業界やサービス業では、現場で働く人の声を届けることで「自分にもできるかも」という安心感を醸成します。

バーチャル工場見学・施設紹介

製造業や物流業、教育機関などでは、実際に足を運ぶ前に動画で施設の様子を見せることで信頼を高めたり、現場見学の代替として活用するケースも増えています。不動産業でも、物件内覧のバーチャル動画が標準化しつつあります。

動画コンテンツの配置場所の設計

動画コンテンツの配置場所の設計についても目的に合わせて適切に考えていく必要があります、

トップページに動画を掲載することで第一印象を形成する場合や、サービス詳細ページ内に設置して理解を深める場合、あるいは採用情報ページに限定してストーリーテリングを展開するなど、目的に応じてページ設計と連動した導線設計が必要となります。

動画の効果は、その配置によって大きく左右されます。主な設置ポイントとその意図を整理すると以下のようになります。

- トップページ:企業イメージを視覚的に伝えるイントロダクション動画として活用

- サービス・製品詳細ページ:商品理解を深めるための補完的コンテンツ

- 採用情報ページ:応募者の心理的ハードルを下げるリアルな映像訴求

- 会社概要・沿革ページ:創業の想いや経営理念をストーリーで伝える

ユーザーの導線を考慮しながら、目的に応じて適切な位置に配置することで、自然に動画を視聴してもらえる環境を作ることが重要です。

動画コンテンツのSEO効果

また、動画コンテンツはSEOにも影響を与える重要な要素です。検索エンジンは、ページ滞在時間や直帰率といったユーザー行動データをランキング要因として活用しており、動画の埋め込みによって訪問者の滞在時間が延びれば、SEO的にもポジティブな効果が期待できます。

YouTubeを活用した動画の埋め込みであれば、Googleの動画検索結果にも表示されやすくなり、外部からの流入経路を広げることにもつながります。

実装の際には、動画ファイルの容量や読み込み速度に注意が必要です。動画を直接サーバーにアップロードするのではなく、YouTubeやVimeoなどの外部配信プラットフォームを活用することで、ページの表示速度やサーバー負荷の最適化が可能となります。

レスポンシブデザインに対応した動画プレイヤーを導入することで、スマートフォンからの視聴もスムーズに行えるよう配慮する必要があります。

動画はテキストコンテンツの補助にとどまらず、SEOにもプラスの影響を与える存在です。主に以下のようなメリットが挙げられます。

- ページ滞在時間の向上:動画があるとユーザーの離脱率が下がり、滞在時間が延びやすくなります

- 外部流入の増加:YouTubeに公開した動画をホームページに埋め込むことで、Google動画検索やYouTube検索からの流入が見込めます

- エンゲージメント指標の改善:動画視聴→問い合わせへの導線設計が上手く機能すれば、コンバージョンにも好影響を及ぼします

また、動画自体に適切なタイトル、説明、字幕やキャプションを設定することで、SEO上も検索対象としての評価を得やすくなります。

動画はユーザビリティやアクセシビリティの観点からもメリットがあります。

特に、文章だけでは伝えにくい動きや感情、空間の情報を可視化できるため、ユーザーの理解促進に貢献します。近年では動画に字幕やナレーションを加えることで、聴覚・視覚の多様なニーズに対応するアクセシブルな設計が求められています。

ユーザー視点でのメリットとアクセシビリティへの配慮

動画は情報のインプット方法として非常に優れていますが、その一方で「音が出せない」「動画を視聴できない」ユーザーへの配慮も欠かせません。

自動再生を避ける、音声オフの状態で開始するなど、閲覧環境への配慮

字幕の追加により、音声が聞けない環境でも内容が理解できる設計

再生ボタンの位置やUIを工夫し、スマートフォンでもストレスなく操作できるようにする

読み込み速度を考慮し、軽量な埋め込み方法を選ぶ(YouTube/Vimeo等)

こうした細やかな配慮は、ユーザーの満足度を高めると同時に、企業の信頼感の醸成にもつながります。

自社内で動画を制作する場合と外注する場合の違い

自社内で動画を制作する場合と外注する場合の違いについてですが、自社制作(内製)の場合はコストを抑えられる反面、クオリティや演出力に限界があるケースも多いのが実情です。自社制作の場合、自社の社員が出演し、リアルな姿を伝えられる点が強み。予算を抑えられる一方で、映像品質や演出面に課題が残ることもあります。

動画制作を外注するとプロフェッショナルによるシナリオ設計や撮影、編集まで一貫して任せられるため、ブランドイメージに沿った訴求が可能となります。外注の場合は、プロによる構成・撮影・編集でブランド力のある高品質なコンテンツに仕上がる反面、予算や制作日数がかかる傾向があります。

特に採用動画など「企業の人格」が問われる動画は、演出力が重要なため、感情に訴える演出が求められるケースでは、外注による品質管理、シナリオ設計が重要です。

実際の活用事例

実際の活用事例としては、製造業においては工場見学や製造プロセスを紹介する動画が技術力や信頼性を伝える手段として活用されており、不動産業では物件紹介のバーチャルツアーが問い合わせ率の向上につながっています。

また、採用面では介護業界やサービス業界において、現場のリアルを伝える動画が若年層の応募動機の形成に貢献しています。

このように、動画の導入はホームページの情報量を補完するだけでなく、感情や空気感といった非言語情報を伝えることができる貴重なコミュニケーションツールとなります。

集客や採用を強化するためには、コンテンツの質、設置場所、目的への適合性、視聴環境の整備など、複数の要素が複合的に関係しているため、単に動画を追加するだけでは成果にはつながりません。

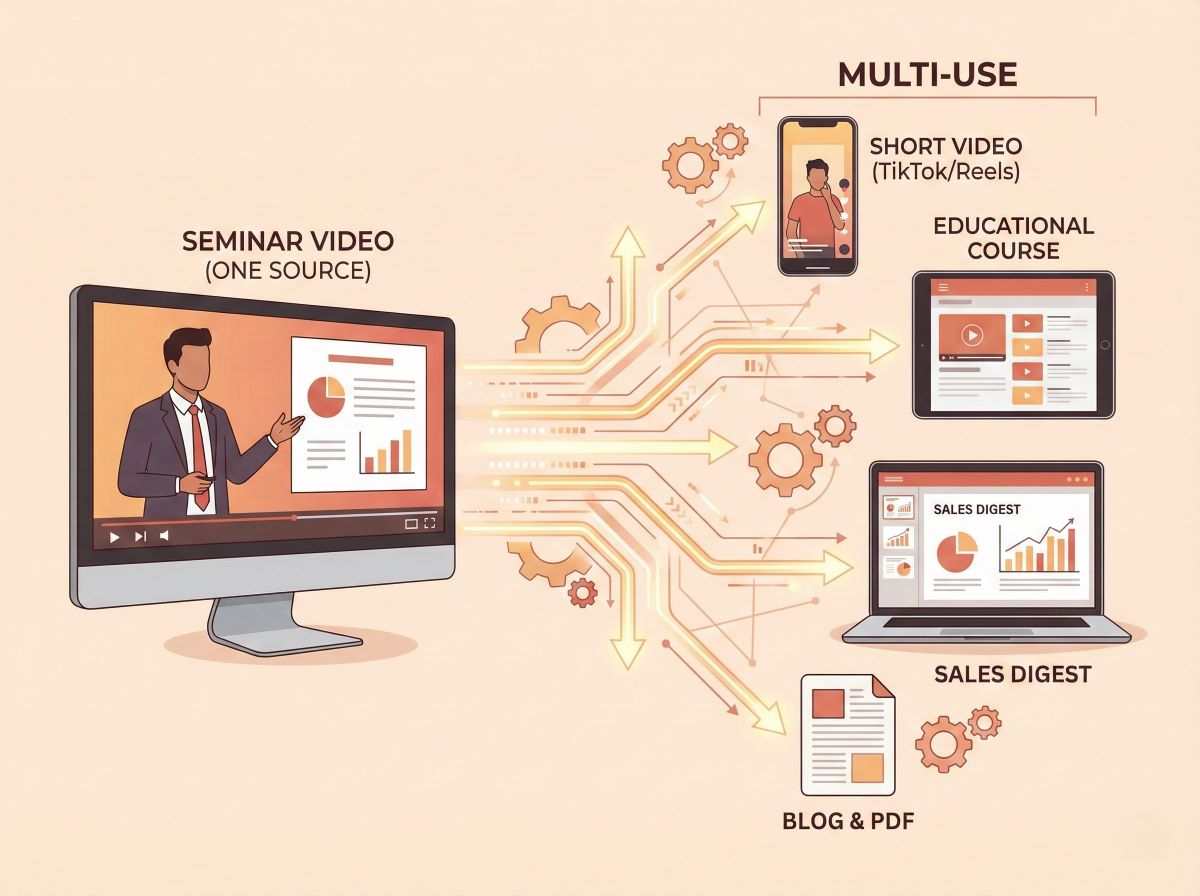

今後は、ショート動画や縦型動画など、SNSとの連携を視野に入れた動画フォーマットの活用も視野に入れる必要があります。

YouTube ShortsやInstagram Reels、TikTokでのPR動画を制作し、それをホームページでも活用することで、Web全体を通じた一貫性のあるブランディングが可能となります。

SNSとの連携とマルチフォーマット展開

動画の活用はホームページだけでなく、SNSとの連携によりさらに効果を発揮します。

- YouTubeチャンネルで定期更新しつつ、人気動画をWebに埋め込む

- Instagram ReelsやTikTokで縦型動画を展開し、若年層との接点を増やす

- Facebookで採用向けの社員紹介動画を拡散し、共感を醸成

- Twitter(現X)で短縮動画を用いて記事・ページ誘導につなげる

このように、動画を一つのプラットフォームに閉じず、各チャネルでの再活用を図ることで、少ないリソースでも高い成果を狙うことができます。

継続的な更新と視聴データの活用

動画は一度作って終わりではありません。定期的な更新、視聴データの分析と改善のサイクルが必要です。

- YouTubeアナリティクスやGoogle Analyticsでの再生回数・視聴維持率・離脱ポイントの確認

- 時間が経過して陳腐化した内容は、再撮影または削除・差し替え

- 季節性やキャンペーンに応じた短編動画の追加

こうした継続的な取り組みが、動画の鮮度と効果を最大化します。

ホームページに動画を追加することは、ただ見栄えを良くするための施策ではありません。情報伝達の質と速度を高め、ユーザーの理解・共感・信頼を獲得し、最終的に集客・採用といった成果につなげるための、戦略的かつ実務的な取り組みです。

これから動画の活用を本格的に進める企業は、制作の前にまず「誰に、何を、どのように伝えたいのか」を明確にし、視聴環境やSEO、SNS連携までを見据えた設計と運用体制を整えていくことが求められます。

動画の力を正しく引き出し、企業ホームページの可能性を最大化していくことが、これからのWeb戦略の中心となっていくでしょう。