TikTokは、いまや多くの企業が注目する強力なツールです。しかし、再生回数という数字だけを追い求め、不用意な運用をしてしまうと、企業の信頼を損なう事態を招きかねません。

今回は、再生回数を爆発的に伸ばすための動画構成の秘密を解き明かすとともに、炎上リスクを回避し、集客や採用強化といった真のゴールに繋げるための戦略的な運用方法について解説します。

そもそも「バズる」とは、単に動画の再生回数が多いというだけでなくSNS上で爆発的な広がりを見せ、社会的な話題になる現象を指します。多くのユーザーが自主的に「いいね」やコメント、シェアを行い、さらには同じテーマや音源を使って動画を真似することで、一種のムーブメントが生まれるのです。

こうしたバズ動画には、人々を惹きつける大きな魅力があります。短期間で圧倒的な注目を集め、企業や個人のアカウントの認知度を飛躍的に高めることができます。

無名の個人が一夜にして時の人となったり、小さな事業が思わぬ形で注目を浴びたりと、バズがもたらす可能性は計り知れません。フォロワーが急増し、熱心なファンが生まれることで、その先の集客や採用といった本来の事業目標に直結する大きなきっかけとなり得ます。

では、バズは単なる偶然の産物なのでしょうか?

その答えは「いいえ」です。

たしかに運の要素もありますが、バズを生み出す動画には共通の法則や戦略が存在します。それは、TikTokのアルゴリズムが何を評価しているのかを深く理解し、視聴者の感情を揺さぶるような普遍的な要素を意図的に盛り込むことです。たとえば、見る人の共感を呼ぶ「あるあるネタ」や、予測を裏切る「驚き」の展開、そして誰もが気軽に真似できる「シンプルさ」が、爆発的な拡散を生む土台となります。さらに、流行している音源やハッシュタグを適切に使うことで、動画はより多くの人の目に留まりやすくなります。

そこで今回は、こうしたバズる動画の秘密を一つずつ解き明かし、その具体的な構成術について解説します。

しかし、再生回数を増やすテクニックだけを追い求めることは、企業にとって大きなリスクを伴います。安易な「バズり」を狙うことで、築き上げてきたブランドイメージを損なったり炎上を招いてしまったりする危険性があるからです。

この先では、バズを生むための動画の構成法を詳しく掘り下げた後、企業がこうしたリスクを回避し、再生回数にとらわれず、いかにして事業の成果に繋がるTikTok運用を実現していくべきかについて、より戦略的な視点から解説していきます。

再生回数が爆発的に伸びる動画の秘密

TikTokで再生回数を飛躍的に伸ばすことは、多くの人にとって憧れの目標です。

しかし、一部の幸運な偶然を除けば、バズる動画には明確な理由や共通点が存在します。

それらは決して特別な才能や高価な機材を必要とするものではなく、動画の「型」を理解し、視聴者の心理をうまく捉えることで誰でも再現が可能です。

TikTokのアルゴリズムを味方につけ、再生回数を劇的に伸ばすための動画の秘密に迫ります。

TikTokアルゴリズムの仕組みを理解する

TikTokの動画がなぜ特定のユーザーに「おすすめ」されるのか、その仕組みを理解することは、再生回数を伸ばすための出発点です。他のSNSが友人やフォローしているアカウントの投稿を主に見せるのに対し、TikTokの「おすすめ」フィードは、ユーザーの興味関心を最優先に、まだ知らないアカウントの動画を次々と提示します。この推薦システムは、AIが膨大なデータを分析して構築されており、動画の評価は主に以下の要素によって決まります。

まず、最も重視されるのが視聴完了率と視聴時間です。これは、動画が最後まで視聴されたか、あるいはどれくらいの時間見られたかを示すものです。もしあなたが投稿した動画が、多くのユーザーによって最後まで見られていれば、アルゴリズムはその動画を「価値のあるコンテンツ」だと判断します。さらに、同じ動画を繰り返し再生する「ループ再生」も高い評価に繋がります。これは、視聴者がその動画に夢中になっている何よりの証拠だからです。

次に重要なのがエンゲージメントです。エンゲージメントとは、ユーザーが動画に対して起こす行動全般を指します。具体的には、「いいね」、コメント、シェア、そして「お気に入り」への保存などです。これらの行動は、動画に対する強い関心を示すシグナルであり、アルゴリズムに「この動画はもっと多くの人に見せるべきだ」と教える役割を果たします。特にコメントは、ユーザーが能動的に文章を入力するという高いハードルを越えた行動であるため、いいねよりも高い評価を受ける傾向にあります。

最後に、動画への参加も重要な要素です。同じ音源を使った動画が次々と作られたり、特定のハッシュタグやエフェクトが多数の動画で使われたりすると、アルゴリズムはそれらをトレンドとして認識し、関連動画をさらに広く拡散します。このようにして、ある一つの動画をきっかけに、同様の動画が次々と「おすすめ」に表示され、一大ムーブメントを形成していくのです。

世界的にバズる動画に共通する要素

再生回数が何百万、何千万と伸びる動画には、国や文化を超えて共通するいくつかの要素があります。これらは偶然の産物ではなく、視聴者の心をつかむための普遍的な型です。

感情を揺さぶる「共感」と「驚き」

多くの人が「わかる!」と頷くような日常のあるあるネタや、思わず笑ってしまう失敗談は、視聴者に強い共感を呼び起こし、コメントやシェアを促します。

また、予想外の結末やドッキリ、感動的な物語は、視聴者の好奇心を刺激し、「最後まで見たい」という衝動を生み出します。たとえば、ペットの愛らしい行動や、サプライズプレゼントに感動する様子を捉えた動画は、言葉がわからなくても感情が伝わるため、世界中で共感を呼ぶのです。

シンプルで誰でも真似できるフォーマット

TikTokの大きな特徴の一つは、誰でも気軽に動画制作に参加できることです。特別なスキルや機材がなくても、誰もが挑戦できるダンスやジェスチャー、流行の音源を使った簡単な動画は、一種の「お祭り」のような一体感を生み出し、連鎖的に広がっていきます。難しい振り付けや凝った演出よりも、身近な人が楽しんでいる様子が、視聴者に「自分もやってみようかな」と思わせるのです。

音源とハッシュタグを効果的に活用する

TikTokにおいて、音源は動画の背景音楽というだけでなく、動画の「文脈」そのものです。流行している音源を使うだけで、そのトレンドに参加していることが視聴者に伝わります。また、関連性の高いハッシュタグをつけることは、興味を持ってくれそうな視聴者に動画を見つけてもらうための手がかりとなります。単に「#fyp」のような万能なタグだけでなく、「#料理動画」や「#vlog」といった、動画の内容を的確に表すタグを複数つけることが大切です。

ストーリーテリングによる強いメッセージ性

TikTokの動画は短いものですが、その限られた時間の中にも起承転結の物語を盛り込むことができます。たとえば、何かに挑戦する様子を撮り、その失敗と成功を描くことで、視聴者は登場人物の感情に寄り添い、結末を応援したくなります。言葉がなくても、映像だけで物語を語る力は、再生回数を大きく伸ばす重要な要素となります。

視聴維持率とエンゲージメントを高める動画構成

ここまでの要素を踏まえ、具体的な動画制作のテクニックについて解説します。

視聴維持率とエンゲージメントを最大化するための動画構成は、まるで映画の脚本のように練り上げられています。

冒頭3秒で視聴者の心をつかむテクニック

TikTokの動画は、数秒で「見るか、スキップするか」の判断が下されます。そのため、最初の3秒でいかに視聴者の心を掴むかが勝負の分かれ目となります。

まず有効なのが、結論ファーストの構成です。「驚くべき結果を先に提示する」ことで、視聴者は「どうしてこうなったんだろう?」と続きが気になり、最後まで動画を見てくれる確率が高まります。

たとえば、「30秒で完成する絶品レシピ」の動画なら、最初に完成した料理の映像を見せ、「この料理の作り方、教えます」と続けることで、視聴者の興味を引きつけます。

また、インパクトのある映像とキャッチコピーも欠かせません。目を引くような派手なアクションや、視聴者に語りかけるような質問、あるいは「99%の人が知らない裏技」といった、興味をそそるような言葉を画面に大きく表示させることで、指を止めるきっかけを作ることができます。

視聴者が最後まで見たくなる展開の作り方

冒頭で心を掴んでも、動画の中盤で飽きられては意味がありません。最後まで視聴者を引きつけるためには、動画の展開に工夫を凝らすことが大切です。

一つは、テンポの良い編集です。間延びしたシーンは視聴者を離脱させる大きな原因となります。不要な間をカットし、BGMや効果音、字幕を効果的に使うことで、リズム感のある動画に仕上げることができます。特にTikTokでは、動画の秒数自体が短いからこそ、一瞬たりとも視聴者の集中を切らさない工夫が求められます。

もう一つは、視聴者を飽きさせない演出です。たとえば、料理動画であれば「材料の紹介」「調理」「盛り付け」といった流れをシンプルに提示し、それぞれのパートに合ったBGMやテロップを入れることで動画にメリハリが生まれます。

また、意図的にBGMの音量を下げて話し声を聞かせたり、逆に突然盛り上がるような音源を使ったりと、音の変化も視聴者の注意を引き続ける上で有効です。

ユーザーに「いいね」やコメントを促す工夫

視聴者が動画に「いいね」やコメントをくれるように促すことも、再生回数を伸ばす上で非常に重要です。

最もシンプルなのは、動画内で視聴者に質問を投げかけることです。「みんなのおすすめは?」「これ、どう思う?」といった問いかけは、視聴者にとってコメントをするきっかけになります。

また、続きを見たくなる仕掛けを作ることも有効です。「この動画が10万回再生されたら、次の挑戦をします」「続きはパート2で」といった予告は、視聴者の期待感を高め、次の動画を待つというエンゲージメントを生み出します。

これらの工夫は、動画を一方的に発信するだけでなく、視聴者との間に双方向のコミュニケーションを生み出すことで、コミュニティを形成し、アカウントのファンを増やすことに繋がっていきます。

再生回数だけを追う運用が招く危険性

これまで再生回数を爆発的に伸ばすための動画構成や戦略について解説しました。

しかし、バズの力を得ようと焦るあまり、企業の目的やブランドイメージから外れた動画を投稿してしまうと、取り返しのつかない事態を招くことがあります。TikTok運用において再生回数を追い求めることは重要ですが、それが唯一の目的になってしまうと、かえって事業に悪影響を及ぼす危険性があるのです。

ブランドイメージを損なわないための鉄則と炎上リスク

安易な「バズり」を狙った企画は、再生回数を一時的に伸ばすかもしれません。しかし、その裏側には、企業が長年かけて築き上げてきた信頼やブランドイメージをあっという間に壊してしまうリスクが潜んでいます。

安易な「バズり」狙いの企画がもたらすもの

企業がTikTokを始める際、多くの担当者が「流行りの音源に乗って、面白い動画を作らなければ」と考えがちです。

たしかにそれは再生回数を伸ばす近道ですが、自社の理念や商品が持つ本来の価値とはかけ離れた動画は、消費者や顧客に混乱を与えます。

たとえば、歴史と信頼を重んじる老舗の日本酒メーカーが、若者向けの過激なダンス動画を投稿したとします。その動画はTikTok上で話題になるかもしれませんが、既存の顧客やファンは「なぜこんな動画を?」と違和感を抱くでしょう。

その結果、ブランドイメージが軽薄なものと受け取られ、長年培ってきた信頼が失われる可能性があります。

また、流行のサイクルが極めて速いTikTokにおいて、安易に流行に乗る企画は、すぐに「時代遅れ」と見なされるリスクを伴います。トレンドが終わった後、その動画は古くさく見え、かえって企業のデジタル対応が遅れているという印象を与えかねません。

TikTokアカウント凍結リスクとその回避策 TikTok運用代行会社選びの究極の安全基準

意図しない批判や炎上を避けるための事前チェック

「バズり」を求めるあまり、過激な演出や、社会的な規範から外れた内容の動画を投稿してしまうと、瞬く間に炎上という事態を招きます。炎上とは、投稿された内容がネット上で非難の対象となり、制御不能なほどの批判が殺到することです。

一度炎上すれば、企業は謝罪や対応に追われ、事業活動が滞るだけでなく、社会的な信頼を大きく失うことになります。

炎上の原因は多岐にわたりますが、多くの場合、以下の点に起因します。

- 倫理観の欠如: 不適切なジョーク、他者を軽んじるような表現など。

- コンプライアンス違反: 企業として許容されない行動や、個人情報・機密情報の不用意な露出。

- 誤解を招く表現: 特定の層を差別していると受け取られる可能性のある発言や映像。

これらのリスクを回避するためには、動画を公開する前に、社内の複数人、可能であれば多様なバックグラウンドを持つメンバーで内容をチェックする仕組みを設けることが不可欠です。

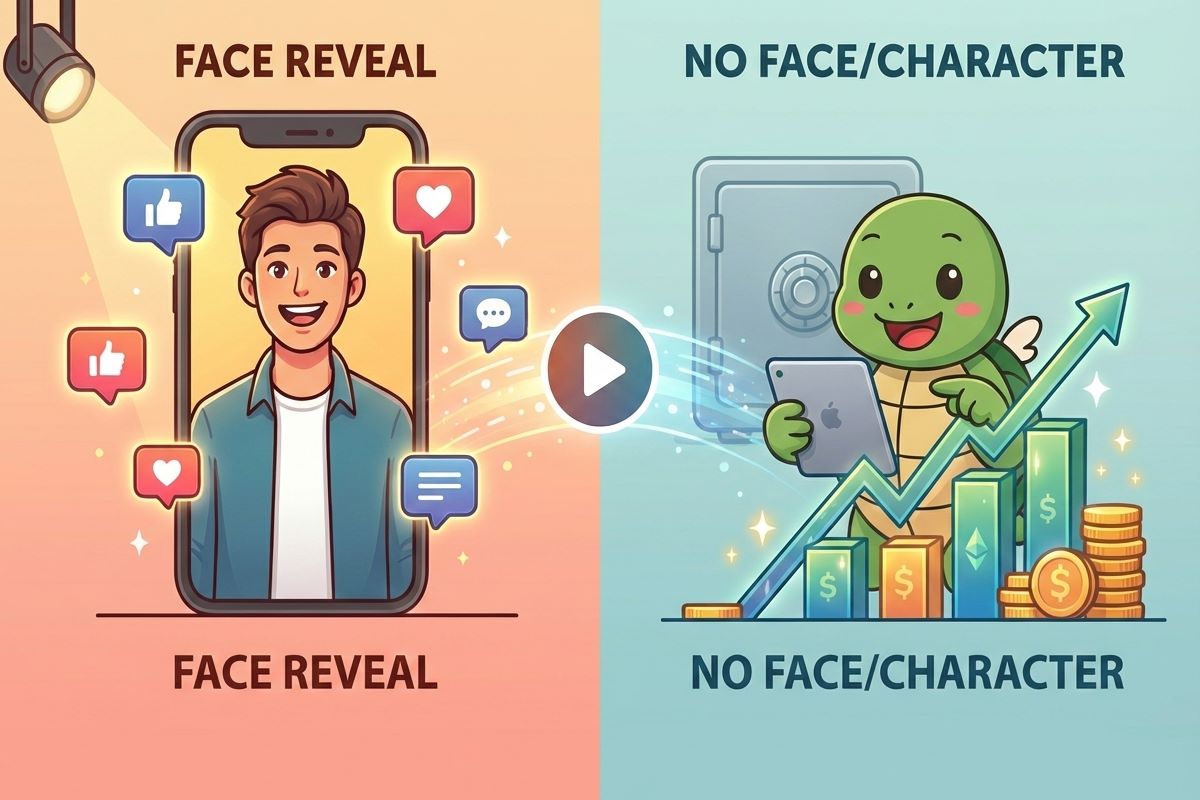

再生回数は目的ではなく、あくまでも指標

企業のTikTok運用において、再生回数や「いいね」の数は、動画の効果を測るための重要な指標であることに違いはありません。しかし、それらはあくまで「KPI(重要業績評価指標)」であり、動画運用の最終的なゴールではないことを理解する必要があります。

動画が100万回再生されたとしても、それが企業のウェブサイトへの訪問や、商品の購買、あるいは採用への応募に繋がらなければ、その運用は成功したとは言えません。

たとえば、ある動画がユーモアあふれる内容でバロメーターを稼ぎ、多くの「いいね」を獲得したとします。しかし、その動画には商品や企業の情報がほとんど含まれておらず、視聴者は「面白い動画だった」というだけで終わってしまい、事業に何の貢献もしなかった、というケースは少なくありません。

再生回数をゴールとしてしまうと、本当に届けたいターゲット層ではない不特定多数のユーザーにリーチするために、本質とはかけ離れた動画を作り続けてしまう可能性があります。これは、貴重な時間とリソースを無駄にすることに他なりません。

この章で述べたように、再生回数だけを追う運用は、ブランドイメージの毀損や炎上リスクといった危険性を内包しています。TikTokを事業に役立てるためには、次章で解説する「ゴールから逆算した戦略的な動画運用」が重要となります。

バズだけに頼らない、事業成果に直結するTikTok運用

再生回数だけを追い求める運用には、企業の信頼を損なう危険性が伴います。では、いかにしてこのリスクを回避し、TikTokを事業の成長に結びつけることができるのでしょうか?

その答えは、動画制作の前に、明確なゴールを設定し、そこから逆算して動画を企画・実行することです。

動画運用のゴールを明確化する

企業のTikTok運用は、最終的にどのような成果を求めているのかを定めることから始まります。ゴールが曖昧なままでは、動画の方向性が定まらず、時間や労力を無駄にしてしまいます。主なゴールとしては、大きく「集客・購買」と「採用活動」の二つが挙げられます。

集客・購買を目的とする場合の目標設定

この場合、動画の最終的な目的は、商品の購入や、実店舗への来店、ウェブサイトへのアクセス数を増やすことになります。

採用活動を目的とする場合の目標設定

採用目的の場合、動画は企業の魅力を伝え、求職者に興味を持ってもらうためのツールとなります。この際の目標は、会社の認知度向上、採用イベントへの参加者数、そして採用サイトへの応募者数などになります。

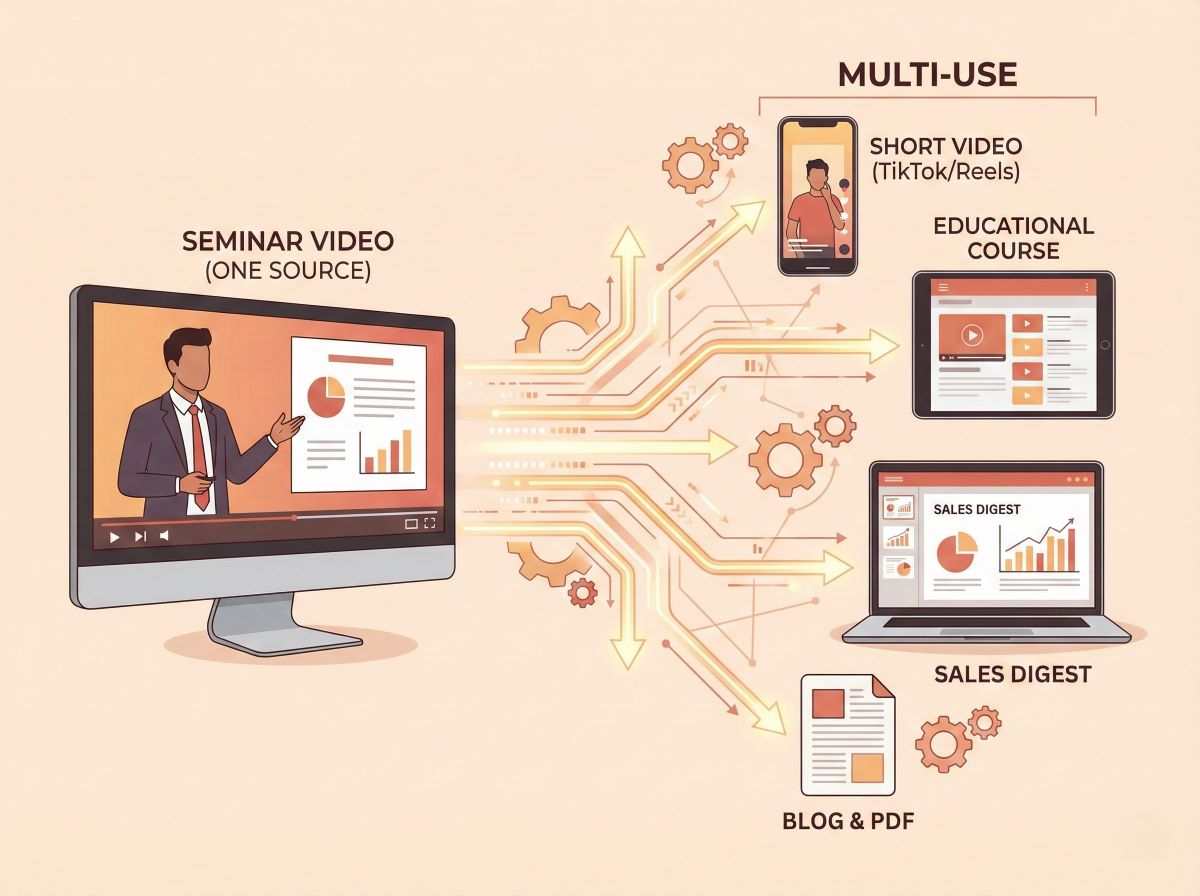

ゴールから逆算する全体企画と台本作成

ゴールが明確になったら、それを達成するための動画を企画し、台本を丁寧に作り込んでいきましょう。

台本は事業目標を達成するための動画の設計図です。

この企画段階で「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを徹底的に考えることが、成果を出すための最も重要な工程となります。

企画から台本作成までの具体的なステップ

台本を作成する前に、まずは以下の3つのステップで動画の全体像を固めることが大切です。

ターゲット視聴者の明確化(ペルソナ設定)

誰に動画を届けたいのかを具体的にイメージすることから始めます。ターゲットが「就職活動中の大学生」なのか、「20代後半のキャリアアップを目指す社会人」なのか、あるいは「家事の時短を求める主婦層」なのかによって、動画のトーンや内容は大きく変わります。年齢や性別だけでなく、その人たちがどのような悩みを抱え、何を求めているのかまで深く掘り下げて考えましょう。

視聴者の課題設定と解決策の提示

設定したターゲットが「なぜこの動画を見るべきなのか」という問いに、冒頭で明確な答えを提示します。たとえば、就職活動に悩む学生向けであれば「面接で必ず聞かれる3つの質問」、忙しい主婦層向けであれば「10分でできる簡単レシピ」といった、視聴者が抱える課題を冒頭で提示し、その解決策を動画内で示す構成にすることで、視聴者の関心を強く引きつけることができます。

物語の構成と行動喚起の配置

動画には短いながらも「物語」が必要です。視聴者の心を掴む「冒頭のフック」、興味を引き続ける「中盤の展開」、そして最後に行動を促す「結論」という3つのパートを明確に設計します。

冒頭のフックは、前述の「課題設定」にあたる部分です。視聴者の「自分ごと」として捉えてもらえるような共感を呼ぶ言葉や、意外性のある映像で引きつけましょう。

中盤の展開では、課題に対する解決策を具体的に示します。商品やサービスの使い方、ノウハウ、企業の文化などをわかりやすく、テンポ良く伝えてください。

結論では、視聴者に次なるアクションを促します。これは「購入はこちらから」「詳しくはプロフィールのリンクを見てください」といった、明確な行動喚起(CTA:Call To Action)を配置する重要なパートです。

これらのステップを踏まえて、映像、ナレーション、テロップ、効果音などを細かく書き込んだ台本を作成することで、企画の意図からブレることなく、目標達成に繋がる動画を制作することができます。

採用活動に繋げるTikTok動画の具体例

採用目的であれば、企業や商品の「格好良さ」を前面に出す必要はありません。むしろ、働く人の「人間らしさ」や、会社の「親しみやすさ」を伝えることが重要です。

集客・購買に繋げる動画コンテンツの企画方法

集客や購買が目的の場合、商品の単なる紹介動画では、なかなか見てもらえません。大切なのは、商品が「なぜ必要か」を視聴者に感じてもらうことです。

動画投稿後の効果測定と改善サイクル

企画した動画は、投稿して終わりではありません。成果を測り、次の企画に活かすための改善サイクルを回すことが重要です。TikTokのビジネスアカウントで利用できるアナリティクス機能を活用して、様々な指標を分析しましょう。

動画制作の「簡単さ」と、企画の「重要性」

TikTok動画の作成自体は、スマホ一つで誰でも手軽に始めることができます。

しかし、企業のTikTok運用で成果を出すには、その手軽さの先に潜む危険性を理解し、明確なゴールに基づいた戦略を立てることが何よりも重要です。

再生回数という表面的な数字にとらわれず、全体企画や台本作成に時間をかけることで、企業は大きな成果を手にすることができるでしょう。